自高邮市民政局工作人员周游作品——《扬州:清官故居看家风》刊登到《中国纪检监察报》、又被中国纪检监察网转载之后,清官张联桂(张联桂,1838-1897,字丹叔,扬州江都人。乡举不中,协助当知县伯父管理县政,后以捐资得太常博士。同治年间,京官考察得一等,补外取分发广西任庆远府同知,累转迁灵川县、贺县知州、全州知县,此后历任广东高州、惠州、潮州等地知府。因陈《海防十二策》,受到朝廷赏识,被赐二品顶戴,调任湖北荆宜昌施道,继而升迁广西按察使、布政使、巡抚,所在均有政声。其主要著作有:《延秋吟馆诗抄》、《延秋吟馆诗续抄》、《问心斋学治杂录》》、《问心斋学治续录》、《张中丞奏议》。台湾故宫博物院图书文献处可查到120件与张联桂有关的奏折。)故居——延禧堂开始受到社会各界的广泛关注。可惜,遍查百度,却难觅延禧堂相关资料的只言片语。为使清官故居重见天日,我局开始大力查访延禧堂相关资料。

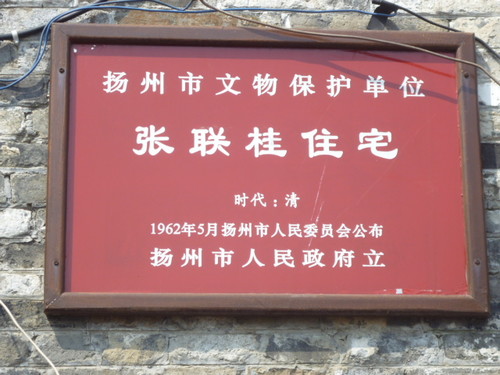

首先,局委托相关人员第一时间来到现在张联桂故居所在地,果然见延禧堂旧址——“广陵路218号”这里赫然挂着“张联桂住宅”的匾牌。匾牌是1996年8月扬州市人民政府所立(此前叫“广陵路楠木厅”, 早在1962年5月,扬州市人民委员会就公布其为“扬州市文物保护单位”)。2011~2012年间,政府对此故居进行了修缮,目前,故居房屋共有4进。

其次,我局还委托扬州市地名科工作人员查访延禧堂相关信息。经过查找,不仅找到了延禧堂的相关图片,还查到了张联桂的后人——张锡元(张联桂第四代孙,已从苏北人民医院退休)和徐鹏光(张联桂弟弟家第四代外孙)。徐鹏光还根据所有的历史文字材料,整理编纂出《张联桂的故事》,2014年9月,该书已经被中国文史出版社出版。徐鹏光还编排了百度百科“张联桂”条目。

据悉,延禧堂是张联桂在任广西巡抚后购置。辞职以后,其一直在此养病,直至光绪二十三年(1897)与世长辞,享年五十九岁。

张联桂一生“廉明笃实”,居官无愧,为“疆吏中矫矫者”(刘坤一《奏以现在旗藉大员当堪起用折》)。 其常捐出自己的养廉银,用于公益事业和慈善活动。在灵川任知县时,其闻知常有百姓来被虎噬死,立即发出《捕虎示》,号召乡民猎户参与捕虎,并拿出养廉银以矜其功。在贺县任知县时,张联桂带头捐修桂岭沿江桥路、养济院和书院。在惠州知府任上,张联桂带头捐款修浚惠州府城沟渠、甘公堤和育婴堂。

张联桂父亲谢世,好友许其光闻讯送来赙仪,其坚辞不受。

据《清实录》载,光绪十九年(1893),永淳县遭受洪涝灾害。张联桂专门向朝廷上了免缓征受灾地区钱粮的奏折,而其时永淳县知县潘天秋却“亏款延缴,潜回原籍”。张联桂查清情况后,奏请朝廷革除潘天秋知县职,以其“籍产备抵”。

张联桂在广西巡抚任内,正值中法勘定广西与安南(今越南)边界。由于清政府妥协退让,中法最初绘图,部分中国领土成为失地。其中金龙洞长六十余里、宽十六余里,四周皆山,为广西边境险要之地,已划归越南。张使用较先进的“西法”,对一千九百余里的边界线进行勘测,在谈判过程中据理力争。在谈及我国龙州屏障金龙洞时,法方代表拔出手枪进行威胁,他当即拍案而起说:“张某人是不怕死的!”致使法国人改变旧图,金龙洞最终重归中国版图。

光绪二十年(1894),中日战争爆发,张联桂反对丧权辱国的《马关条约》,力争不得,愤懑致疾,遂辞职归里。行前乃上疏《遵旨筹议开源节流》奏折,提出铸银元、加洋税、兴商务、节糜费等十项切中时弊的措施,多为清廷采纳。

高邮市民政局 欧阳书兰

|